Musik und so weiter

"Das Parfüm" von Patrick Süskind (Diogenes, 1985) ist eine wunderbare schwarze Komödie. Nach vielen Jahren habe ich diesen Roman wieder gelesen und bin begeistert. Geradezu brutal schildert der Autor realistisch Szenen aus Paris (und Frankreich) zwischen 1730 und 1760.

Jean Baptiste Grenouille, ein wenig dem verhutzelten Gnom in E.T.A. Hoffmanns "Klein Zaches genannt Zinnober" nachempfunden, ist einerseits Genie der Düfte, andererseits ohne Gewissen und Mitgefühl. Aus Begeisterung für außerordentliche Wohlgerüche wird er zum Mörder. Aber nicht wegen der Morde - immerhin 26 an der Zahl - , sondern weil er sowohl der Welt der Menschen als auch seiner selbst vollkommen überdrüssig ist, führt er sein eigenes Ende herbei, nachdem er ein ganz unglaubliches Parfüm kreiert und erprobt hat.

Wie entwickelt sich ein Mensch, der mit der denkbar feinsten Nase ausgestattet ist (also die alltäglichen Gerüche der menschlichen Gesellschaft als permanente Zudringlichkeit empfinden muß), aber selbst keinen Geruch, also keine Eigenidentität hat? Süskind spielt das gedanklich konsequent durch und schildert uns seine Überlegungen mit vielen trefflichen satirischen Einfällen (mit denen er nicht das 18. Jahrhundert, sondern Erscheinungen der Gegenwart aufspießt) in Form der "Geschichte eines Mörders", wie der Untertitel des Romans lautet. Seine Erzählung hat soviel Glaubwürdigkeit, der Mörder wird uns so verständlich, das phantastische Parfüm so verlockend nahegebracht, daß wir zu Komplizen an den Morden werden, damit wir die Wirkung dieser unerhörten und genialen Création miterleben dürfen.

Viele Bücher unserer Zeit sind nur eine langweilende Versammlung von Worten, manche sind eine Sammlung von Gedanken und Einfällen, und nur ganz wenige erzählen gedanken- und wortreich eine interessante Geschichte. "Das Parfüm" ist eines der letzteren und so habe ich es genossen.

Er war schon im Begriff, die langweilige Versammlung zu verlassen, um an der Galerie des Louvre entlang heimwärts zu gehen, als ihm der Wind etwas zutrug, etwas Winziges, kaum Merkliches, ein Bröselchen, ein Duftatom, nein, noch weniger: eher die Ahnung eines Dufts als einen tatsächlichen Duft - und zugleich doch die sichere Ahnung von etwas Niegerochenem. Er trat wieder zurück an die Mauer und blähte die Nüstern. Der Duft war so ausnehmend zart und fein, daß er ihn nicht festhalten konnte, immer wieder entzog er sich der Wahrnehmung, wurde verdeckt vom Pulverdampf der Petarden, blockiert von den Ausdünstungen der Menschenmassen, zerstückelt und zerrieben von den tausend anderen Gerüchen der Stadt. Aber dann, plötzlich, war er wieder da, ein kleiner Fetzen nur, eine kurze Sekunde lang als herrliche Andeutung zu riechen ... und verschwand alsbald. Grenouille litt Qualen. Zum ersten Mal war es nicht nur sein gieriger Charakter, dem eine Kränkung widerfuhr, sondern tatsächlich sein Herz, das litt. Ihm schwante sonderbar, dieser Duft sei der Schlüssel zur Ordnung aller anderen Düfte, man habe nichts von den Düften verstanden, wenn man diesen einen nicht verstand, und er, Grenouille, hätte sein Leben verpfuscht, wenn es ihm nicht gelänge, diesen einen zu besitzen. Er mußte ihn haben, nicht um des schieren Besitzes, sondern um der Ruhe seines Herzens willen.

Jean Baptiste Grenouille, ein wenig dem verhutzelten Gnom in E.T.A. Hoffmanns "Klein Zaches genannt Zinnober" nachempfunden, ist einerseits Genie der Düfte, andererseits ohne Gewissen und Mitgefühl. Aus Begeisterung für außerordentliche Wohlgerüche wird er zum Mörder. Aber nicht wegen der Morde - immerhin 26 an der Zahl - , sondern weil er sowohl der Welt der Menschen als auch seiner selbst vollkommen überdrüssig ist, führt er sein eigenes Ende herbei, nachdem er ein ganz unglaubliches Parfüm kreiert und erprobt hat.

Wie entwickelt sich ein Mensch, der mit der denkbar feinsten Nase ausgestattet ist (also die alltäglichen Gerüche der menschlichen Gesellschaft als permanente Zudringlichkeit empfinden muß), aber selbst keinen Geruch, also keine Eigenidentität hat? Süskind spielt das gedanklich konsequent durch und schildert uns seine Überlegungen mit vielen trefflichen satirischen Einfällen (mit denen er nicht das 18. Jahrhundert, sondern Erscheinungen der Gegenwart aufspießt) in Form der "Geschichte eines Mörders", wie der Untertitel des Romans lautet. Seine Erzählung hat soviel Glaubwürdigkeit, der Mörder wird uns so verständlich, das phantastische Parfüm so verlockend nahegebracht, daß wir zu Komplizen an den Morden werden, damit wir die Wirkung dieser unerhörten und genialen Création miterleben dürfen.

Viele Bücher unserer Zeit sind nur eine langweilende Versammlung von Worten, manche sind eine Sammlung von Gedanken und Einfällen, und nur ganz wenige erzählen gedanken- und wortreich eine interessante Geschichte. "Das Parfüm" ist eines der letzteren und so habe ich es genossen.

Er war schon im Begriff, die langweilige Versammlung zu verlassen, um an der Galerie des Louvre entlang heimwärts zu gehen, als ihm der Wind etwas zutrug, etwas Winziges, kaum Merkliches, ein Bröselchen, ein Duftatom, nein, noch weniger: eher die Ahnung eines Dufts als einen tatsächlichen Duft - und zugleich doch die sichere Ahnung von etwas Niegerochenem. Er trat wieder zurück an die Mauer und blähte die Nüstern. Der Duft war so ausnehmend zart und fein, daß er ihn nicht festhalten konnte, immer wieder entzog er sich der Wahrnehmung, wurde verdeckt vom Pulverdampf der Petarden, blockiert von den Ausdünstungen der Menschenmassen, zerstückelt und zerrieben von den tausend anderen Gerüchen der Stadt. Aber dann, plötzlich, war er wieder da, ein kleiner Fetzen nur, eine kurze Sekunde lang als herrliche Andeutung zu riechen ... und verschwand alsbald. Grenouille litt Qualen. Zum ersten Mal war es nicht nur sein gieriger Charakter, dem eine Kränkung widerfuhr, sondern tatsächlich sein Herz, das litt. Ihm schwante sonderbar, dieser Duft sei der Schlüssel zur Ordnung aller anderen Düfte, man habe nichts von den Düften verstanden, wenn man diesen einen nicht verstand, und er, Grenouille, hätte sein Leben verpfuscht, wenn es ihm nicht gelänge, diesen einen zu besitzen. Er mußte ihn haben, nicht um des schieren Besitzes, sondern um der Ruhe seines Herzens willen.

Dicki - am Do, 18. November 2004, 0:03 - Rubrik: Musik und so weiter

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Die Comedian Harmonists waren die erste euröpäische "Boy Group", die es zu Weltruhm brachte. Mit viel Talent und noch mehr Arbeit eroberten sie die Konzertsäle in Europa, konzertierten in den USA und tourten nach der Zwangstrennung der Originaltruppe 1935 rund um die Welt. Auf sechs Doppel-LPs, die in den 70ern veröffentlicht wurden, sind ihre Schallplattenaufnahmen zwischen 1928 und 1935 dokumentiert. Charme und Witz ihrer Auftritte kann man darauf natürlich nicht miterleben. Die Konzertbesucher seinerzeit haben jedenfalls regelrecht getobt vor Begeisterung, und trotz der zunehmenden Anfeindungen in der Presse und Schikanen im Musikbetrieb hielt ihnen das Publikum die Treue bis zum bitteren Ende.

Robert Biberti, Erich Collin, Erwin Bootz, Roman Cycowski, Harry Frommermann, Ari Leschnikoff

1933 schickte sich eine andere Boy Group an, weltweit für Aufsehen zu sorgen. Künstler auch sie, aber voller Machtgier und Zerstörungsdrang. Roman Cycowski, Bariton der Comedian Harmonists, schildert eine zufällige Begegnung Anfang 1934, als die Gruppe zum nächsten Auftritt reist:

Später sind wir drei [Roman Cycowski, Ari Leschnikoff, Harry Frommermann] dann in den Speisewagen gegangen. Wir haben da in einer Ecke gesessen, Harry mir vis-à-vis, Ari neben mir und ich konnte den ganzen Wagen übersehen. Mit einem Mal kommt der Hitler rein! Das heißt, vorher kam die ganze Elite, zuerst Göring, dann Hess und Goebbels, aber der war hinter Hitler. Alle fuhren sie nach Hamburg, weil Hitler dort eine Rede halten sollte. Also, Hitler kommt in den Speisewagen und geht dicht an mir vorbei, ganz dicht. Er hat uns nicht angeguckt, er hat überhaupt keinen Menschen angeguckt, immer nur so über alle hinweg.

Der Mann, natürlich, ich muß es leider zugeben, er war sehr interessant. Er hatte so Basedowsche Augen gehabt, so einen stechenden Blick und sehr ernst, sehr, sehr ernst. Und wie er vorbeiging, schlug mein Herz so laut.

(Zitat aus: Eberhard Fechner, "Die Comedian Harmonists, Sechs Lebensläufe", 1988)

Robert Biberti, Erich Collin, Erwin Bootz, Roman Cycowski, Harry Frommermann, Ari Leschnikoff

1933 schickte sich eine andere Boy Group an, weltweit für Aufsehen zu sorgen. Künstler auch sie, aber voller Machtgier und Zerstörungsdrang. Roman Cycowski, Bariton der Comedian Harmonists, schildert eine zufällige Begegnung Anfang 1934, als die Gruppe zum nächsten Auftritt reist:

Später sind wir drei [Roman Cycowski, Ari Leschnikoff, Harry Frommermann] dann in den Speisewagen gegangen. Wir haben da in einer Ecke gesessen, Harry mir vis-à-vis, Ari neben mir und ich konnte den ganzen Wagen übersehen. Mit einem Mal kommt der Hitler rein! Das heißt, vorher kam die ganze Elite, zuerst Göring, dann Hess und Goebbels, aber der war hinter Hitler. Alle fuhren sie nach Hamburg, weil Hitler dort eine Rede halten sollte. Also, Hitler kommt in den Speisewagen und geht dicht an mir vorbei, ganz dicht. Er hat uns nicht angeguckt, er hat überhaupt keinen Menschen angeguckt, immer nur so über alle hinweg.

Der Mann, natürlich, ich muß es leider zugeben, er war sehr interessant. Er hatte so Basedowsche Augen gehabt, so einen stechenden Blick und sehr ernst, sehr, sehr ernst. Und wie er vorbeiging, schlug mein Herz so laut.

(Zitat aus: Eberhard Fechner, "Die Comedian Harmonists, Sechs Lebensläufe", 1988)

Dicki - am So, 14. November 2004, 2:18 - Rubrik: Musik und so weiter

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Da steht sie, eine Wand, aus weißen (oder weißbemalten) Ziegelsteinen gemauert, das Geschenk des Künstlers Sol LeWitt an die Stadt Bremen. Ist das ein Kunstwerk, ist das Kunst? Ich kann es nicht beurteilen. Doch manche Zeitgenossen wisen es genau: banal, scheußlich, eine Baustelle, gehört abgerissen, endlich weg damit.

Wann immer ich über die Stephani-Brücke radle, sehe ich zur "Weserburg" auf dem Teerhof hinüber. Ob Kunst oder nicht, dieses Werk ist so freundlich, so naiv-schön, daß ich mich jedesmal aufs Neue daran erfreue. Schade, daß es im Internet kein besseres Bild davon gibt: es müßte von weiter links aufgenommen werden, so daß die "Three Triangles" nach rechts verrutschen, sonst werden sie vom Museumsgebäude erschlagen. (das - offizielle - Foto wurde von mir nachbearbeitet)

Wann immer ich über die Stephani-Brücke radle, sehe ich zur "Weserburg" auf dem Teerhof hinüber. Ob Kunst oder nicht, dieses Werk ist so freundlich, so naiv-schön, daß ich mich jedesmal aufs Neue daran erfreue. Schade, daß es im Internet kein besseres Bild davon gibt: es müßte von weiter links aufgenommen werden, so daß die "Three Triangles" nach rechts verrutschen, sonst werden sie vom Museumsgebäude erschlagen. (das - offizielle - Foto wurde von mir nachbearbeitet)

Dicki - am Mi, 27. Oktober 2004, 23:04 - Rubrik: Musik und so weiter

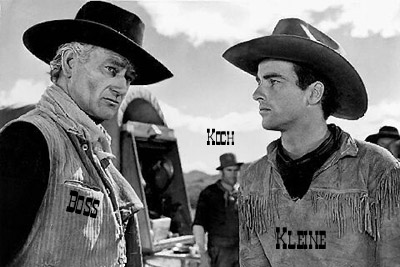

Das Arbeitsvieh der 'Four Heartz Ranch' soll durch ganz Deutschland von Job zu Job getrieben werden. Gerhard 'der Boss' Schröder (John Wayne gibt hier den sturnackigen Wessie), seine Vorbereiter und Schmuh-Jungen starten den Trail mit lauten Rufen: "Faulenzer!" - "Schmarotzer!" - "Vorwärts!" - "Aufschwung!" - "Konjunktur!" - "Hurra!" - "Biiii-lanz!" - "Dschiiii-had!" und die Herde setzt sich in Bewegung.

Doch schon bald offenbaren sich die vorübergehend beigelegten Spannungen aufs Neue. Angela 'die Kleine' Merkel (von Montgomery Clift einfühlsam gespielt) opponiert gegen mangelnde Gründlichkeit und der Koch sammelt Unterschriften gegen Fleischimporte. Als dann in einer Montagsstampede die Herde durchzugehen droht, weil sie von den geplanten Futterrationierungen erfahren hat und von Gewerkschuftern unter höchstem Einsatz wieder eingefangen werden muß, spitzt sich die Lage zu. Doch am Schluß verstehen sich in typischer Hollywood-Manie alle bestens. Oder beinahe alle: das Vieh wird in Waggons getrieben und zu den Schlachthöfen verfrachtet.

Erst pfui, dann hui: die eilige Dreifaltigkeit

Die an sich packende Story ist ein wenig durchsichtig in Szene gesetzt; andererseits kann nur im gewählten Schwarz-Weiß die Lagerromantik überzeugend vermittelt werden. Fazit: ein frühes Meisterwerk des Westerns von hoher Erlebnisqualität.

Doch schon bald offenbaren sich die vorübergehend beigelegten Spannungen aufs Neue. Angela 'die Kleine' Merkel (von Montgomery Clift einfühlsam gespielt) opponiert gegen mangelnde Gründlichkeit und der Koch sammelt Unterschriften gegen Fleischimporte. Als dann in einer Montagsstampede die Herde durchzugehen droht, weil sie von den geplanten Futterrationierungen erfahren hat und von Gewerkschuftern unter höchstem Einsatz wieder eingefangen werden muß, spitzt sich die Lage zu. Doch am Schluß verstehen sich in typischer Hollywood-Manie alle bestens. Oder beinahe alle: das Vieh wird in Waggons getrieben und zu den Schlachthöfen verfrachtet.

Erst pfui, dann hui: die eilige Dreifaltigkeit

Die an sich packende Story ist ein wenig durchsichtig in Szene gesetzt; andererseits kann nur im gewählten Schwarz-Weiß die Lagerromantik überzeugend vermittelt werden. Fazit: ein frühes Meisterwerk des Westerns von hoher Erlebnisqualität.

Dicki - am Mo, 25. Oktober 2004, 23:40 - Rubrik: Musik und so weiter

Anfang der 70er war die Zeit reif für Roxy Music, und ich war es ebenfalls. Aus dem Radio tönte neue Musik (wenn man sie finden wollte). Beispielsweise hörte ich einen zweistündigen Rückblick auf die ersten Jahre der Mothers of Invention, lauschte Van der Graaf Generator, verpaßte King Crimson, Jethro Tull und manch andere; Emerson, Lake & Palmer schafften es in die Hitparaden, ebenso Can; Hardrock wurde hoffähig - während sich gleichzeitig Ödnis breitmachte. Ich hungerte nach neuer Musik und Roxy Music brachte sie mir. Man sehe es einem heftig Pubertierendem nach, daß ich auch Gary Glitter (aber nicht T.Rex) gutfand. Der musikalische Unterschied war mir immerhin bewußt.

Roxy Music

Die musikalische Entwicklung von Roxy Music ist an den LP-Covern abzulesen: die erste - "Roxy Music" - ist Persiflage, und Brüche in der Musik und im Sound sind gewollt; die zweite - "For Your Pleasure" - verkörpert die Integration aller Zutaten zu einem neuen, eigenen Sound; die dritte - "Stranded" - ist das Stadium der Reife; man persifliert nicht mehr, sondern schreibt selbst Rockgeschichte. Dann kam nichts Neues mehr, weder musikalisch noch textlich, und die Cover ließen Witz und Anspielung vermissen.

For Your Pleasure

Als die Avantgarde ganz andere Experimente wagte - Pop Group, Public Image Limited, Joy Division, Simple Minds stellvertretend für viele andere genannt - schuf Roxy Music 1980 mit "Flesh and Blood" noch einmal ein sehr atmosphärisches Album, das aber nur eine unter vielen guten Popproduktionen war. ABBA - jawohl, ABBA - riskierten auf ihren Platten viel mehr und waren musikalisch (ohne avantgardistische Experimente natürlich) so offen und weit angelegt wie Roxy Music 72/73 (und brachten unerhört gute Popmusik hervor). Roxy Music, als Neuerer angetreten, waren Teil des Mainstream, allerdings des besseren.

Stranded

10cc, die ein eigenes Studio besaßen und als Sessionmusiker Geld verdienten, hatten nicht den Anspruch, Neues zu schaffen. Mehr durch Zufall entstanden die ersten Parodien auf Rocksongs. Ihr Spektrum reichte von Rock'n'Roll ("Donna", "Rubber Bullets") bis zu den Anfängen der Funkmusic ("Headline Hustler"). Durch alle musikalische Weiterentwicklung behielten sie ihre ironische Distanz bei und schufen mit ihrer vierten (und letzten gemeinsamen) LP "How dare you" wirklich Neues (1976).

Zitat, Parodie und Persiflage waren verbreitete Mittel in der Zeit vor dem Punk (und 'New Wave'), der noch einmal die schiere Power verkörperte, die im Beat der Sixties eine ganze Generation begeistert hatte (allerdings auf harmlosere Art, aus heutiger Sicht). "Virginia Plain" und "Do The Strand" von Roxy Music stehen für die Übergangszeit, für Power und Experiment in der populären Musik der frühen 70er Jahre. "A Song For Europe" (von der LP "Stranded") ist für die Ewigkeit geschrieben und wird das Herz jedes melancholischen Menschen gewinnen.

These cities may change

but there always remains

my obsession

Through silken waters

my gondola glides

and the bridge - it sighs

Dank an Huflaikhan (für die Ermutigung), der soeben einige bemerkenswerte Zitate zur Zeit bringt (hier und hier).

Die musikalische Entwicklung von Roxy Music ist an den LP-Covern abzulesen: die erste - "Roxy Music" - ist Persiflage, und Brüche in der Musik und im Sound sind gewollt; die zweite - "For Your Pleasure" - verkörpert die Integration aller Zutaten zu einem neuen, eigenen Sound; die dritte - "Stranded" - ist das Stadium der Reife; man persifliert nicht mehr, sondern schreibt selbst Rockgeschichte. Dann kam nichts Neues mehr, weder musikalisch noch textlich, und die Cover ließen Witz und Anspielung vermissen.

Als die Avantgarde ganz andere Experimente wagte - Pop Group, Public Image Limited, Joy Division, Simple Minds stellvertretend für viele andere genannt - schuf Roxy Music 1980 mit "Flesh and Blood" noch einmal ein sehr atmosphärisches Album, das aber nur eine unter vielen guten Popproduktionen war. ABBA - jawohl, ABBA - riskierten auf ihren Platten viel mehr und waren musikalisch (ohne avantgardistische Experimente natürlich) so offen und weit angelegt wie Roxy Music 72/73 (und brachten unerhört gute Popmusik hervor). Roxy Music, als Neuerer angetreten, waren Teil des Mainstream, allerdings des besseren.

10cc, die ein eigenes Studio besaßen und als Sessionmusiker Geld verdienten, hatten nicht den Anspruch, Neues zu schaffen. Mehr durch Zufall entstanden die ersten Parodien auf Rocksongs. Ihr Spektrum reichte von Rock'n'Roll ("Donna", "Rubber Bullets") bis zu den Anfängen der Funkmusic ("Headline Hustler"). Durch alle musikalische Weiterentwicklung behielten sie ihre ironische Distanz bei und schufen mit ihrer vierten (und letzten gemeinsamen) LP "How dare you" wirklich Neues (1976).

Zitat, Parodie und Persiflage waren verbreitete Mittel in der Zeit vor dem Punk (und 'New Wave'), der noch einmal die schiere Power verkörperte, die im Beat der Sixties eine ganze Generation begeistert hatte (allerdings auf harmlosere Art, aus heutiger Sicht). "Virginia Plain" und "Do The Strand" von Roxy Music stehen für die Übergangszeit, für Power und Experiment in der populären Musik der frühen 70er Jahre. "A Song For Europe" (von der LP "Stranded") ist für die Ewigkeit geschrieben und wird das Herz jedes melancholischen Menschen gewinnen.

These cities may change

but there always remains

my obsession

Through silken waters

my gondola glides

and the bridge - it sighs

Dank an Huflaikhan (für die Ermutigung), der soeben einige bemerkenswerte Zitate zur Zeit bringt (hier und hier).

Dicki - am So, 24. Oktober 2004, 23:15 - Rubrik: Musik und so weiter

1972 hörte ich ihre erste Single "Virginia Plain" nachmittags auf Radio Bremen und fand sie keineswegs besser oder schlechter als das ebenfalls in dieser Radiosendung vorgestellte "School's out" von Alice Cooper. Rückblickend ist letzterer Song musikalisch ein wenig platt, während mit Roxy Music etwas Neues begann. Aber beide brachten die rebellischen Gefühle meiner Pubertät wunderbar herüber: das war bereits Punk, lange bevor man es so nannte. Punk im Sinne von Power, aggressiven und/oder gewitzten Texten und Ungeschliffenheit der Produktion; Schmutz abseits des Hitparadengeschäfts, aber musikalisch gekonnt gemacht.

Während meiner Internetrecherche zu Roxy Music bekam ich Lust, ein paar Jahre weiter rückwärts zu gehen und hörte abends "The Piper at the Gates of Dawn" von Pink Floyd und "The Thoughts of Emerlist Davjack" sowie die Single "America" von The Nice; insbesondere weil ich Lust hatte, auf die Gitarrenarbeit (Syd Barrett/Pink Floyd, Davy O'List/The Nice) zu achten. Nicht etwa, weil sie rhythmisch absolut sattelfest klingen (im Gegensatz zu meinen Versuchen), oder weil sie durch Virtuosität glänzten (da wären viele andere Gitarristen vor diesen beiden zu nennen) - nein, weil beide die Fähigkeit hatten, ihren Gitarren lautmalerisch die seltsamsten Klänge zu entlocken. Bei Syd Barrett wird das Instrument zu einem lebendigen Wesen, das maunzt und jault und quäkt und sich eitel gebärdet ("Take up thy stethoscope and walk"), bei Davy O'List werden die Gitarrentöne zum Bestandteil eines sich rasch ändernden Klangbildes der erwachenden Großstadt ("Dawn").

Am nächsten Tag las ich in einer Biographie, daß eben dieser Davy O'List für ein paar Monate Roxy Music angehörte, bevor die Band in Phil Manzanera den passenden und endgültigen Gitarristen fand. Vielleicht war er technisch bereits einfach zu gut und hatte zu ausgeprägte eigene Vorstellungen von der neuen Musik, die Brian Ferry und Brian Eno kreieren wollten. Mit Andrew Mackay (Oboe und Saxophon, später auch keyboards) hatten sie bereits einen klassisch ausgebildeten Musiker mit eigener Vision in ihren Reihen. Bryan Ferry genügte die Konkurrenz, die ihm Eno und Mackay machten, völlig. Erst nachdem Eno 1973 die Band verlassen hatte, weil er seine musikalischen Vorstellungen nicht gegen Ferry durchsetzen konnte, durften sich Mackay und Manzanera kompositorisch an Songs beteiligen, dafür fiel allerdings die freie Improvisation, die zuvor Teil manches Songs war, weg. Doch an den ersten beiden LPs - "Roxy Music" und "For Your Pleasure" - wirkte Eno noch als Spezialist für elektronische Sounds und ein wenig als Produzent mit.

Von Roxy Music hörte ich erst 1973 wieder, als ein Mitschüler mir die zweite LP vorspielte. Ich war sofort ein Fan der Musik. Das lag an der aufregenden Verbindung von Rockklischees, klassischen Zitaten und elektronischen Soundexperimenten (die hier im Gegensatz zur ersten LP in einen homogenen Gruppensound umgesetzt sind), den gewitzten und anspruchsvollen Texten sowie dem Charisma des Sängers und Komponisten Ferry, dessen bisweilen tuntige Poserei auf einer Welle mit David Bowie, Lou Reed und Queen lag und im Glam-Rock viele Nachahmer fand. Und, verdammt nochmal, die Songs waren unerhört gut!

There's a new sensation

a fabulous creation

a danceable solution

to teenage revolution

Mit diesen Zeilen, von der Band in staccato begleitet, beginnt das Album "For Your Pleasure" und der Song "Do The Strand" (Anmerkungen zum Songtext). Und mit dem Innencover dieser LP endet der erste Teil meines Rückblicks. Im zweiten Teil: mehr über die Musik, den Höhepunkt "Stranded", den Weg in den Mainstream und der Versuch eines Vergleichs mit 10cc.

Während meiner Internetrecherche zu Roxy Music bekam ich Lust, ein paar Jahre weiter rückwärts zu gehen und hörte abends "The Piper at the Gates of Dawn" von Pink Floyd und "The Thoughts of Emerlist Davjack" sowie die Single "America" von The Nice; insbesondere weil ich Lust hatte, auf die Gitarrenarbeit (Syd Barrett/Pink Floyd, Davy O'List/The Nice) zu achten. Nicht etwa, weil sie rhythmisch absolut sattelfest klingen (im Gegensatz zu meinen Versuchen), oder weil sie durch Virtuosität glänzten (da wären viele andere Gitarristen vor diesen beiden zu nennen) - nein, weil beide die Fähigkeit hatten, ihren Gitarren lautmalerisch die seltsamsten Klänge zu entlocken. Bei Syd Barrett wird das Instrument zu einem lebendigen Wesen, das maunzt und jault und quäkt und sich eitel gebärdet ("Take up thy stethoscope and walk"), bei Davy O'List werden die Gitarrentöne zum Bestandteil eines sich rasch ändernden Klangbildes der erwachenden Großstadt ("Dawn").

Am nächsten Tag las ich in einer Biographie, daß eben dieser Davy O'List für ein paar Monate Roxy Music angehörte, bevor die Band in Phil Manzanera den passenden und endgültigen Gitarristen fand. Vielleicht war er technisch bereits einfach zu gut und hatte zu ausgeprägte eigene Vorstellungen von der neuen Musik, die Brian Ferry und Brian Eno kreieren wollten. Mit Andrew Mackay (Oboe und Saxophon, später auch keyboards) hatten sie bereits einen klassisch ausgebildeten Musiker mit eigener Vision in ihren Reihen. Bryan Ferry genügte die Konkurrenz, die ihm Eno und Mackay machten, völlig. Erst nachdem Eno 1973 die Band verlassen hatte, weil er seine musikalischen Vorstellungen nicht gegen Ferry durchsetzen konnte, durften sich Mackay und Manzanera kompositorisch an Songs beteiligen, dafür fiel allerdings die freie Improvisation, die zuvor Teil manches Songs war, weg. Doch an den ersten beiden LPs - "Roxy Music" und "For Your Pleasure" - wirkte Eno noch als Spezialist für elektronische Sounds und ein wenig als Produzent mit.

Von Roxy Music hörte ich erst 1973 wieder, als ein Mitschüler mir die zweite LP vorspielte. Ich war sofort ein Fan der Musik. Das lag an der aufregenden Verbindung von Rockklischees, klassischen Zitaten und elektronischen Soundexperimenten (die hier im Gegensatz zur ersten LP in einen homogenen Gruppensound umgesetzt sind), den gewitzten und anspruchsvollen Texten sowie dem Charisma des Sängers und Komponisten Ferry, dessen bisweilen tuntige Poserei auf einer Welle mit David Bowie, Lou Reed und Queen lag und im Glam-Rock viele Nachahmer fand. Und, verdammt nochmal, die Songs waren unerhört gut!

There's a new sensation

a fabulous creation

a danceable solution

to teenage revolution

Mit diesen Zeilen, von der Band in staccato begleitet, beginnt das Album "For Your Pleasure" und der Song "Do The Strand" (Anmerkungen zum Songtext). Und mit dem Innencover dieser LP endet der erste Teil meines Rückblicks. Im zweiten Teil: mehr über die Musik, den Höhepunkt "Stranded", den Weg in den Mainstream und der Versuch eines Vergleichs mit 10cc.

Dicki - am Fr, 22. Oktober 2004, 21:25 - Rubrik: Musik und so weiter

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Es ist fester Bestandteil der linken Folklore, von "braunen Rattenfängern" zu sprechen, wenn faschistische Führer gemeint sind. Doch stimmt dieses Bild? Als Rattenfänger werden Menschen bezeichnet, die Ratten erschlagen, vergiften und vertreiben. Natürlich, der "braune Rattenfänger" ist eine Anspielung auf den Rattenfänger von Hameln. Also doch ein stimmiges Bild, oder etwa nicht?

Im Jahre 1284 ließ sich zu Hameln ein wunderlicher Mann sehen. Er hatte einen Rock von vielfarbigem, bunten Tuch an und gab sich für einen Rattenfänger aus, indem er versprach, gegen ein gewisses Geld die Stadt von allen Mäusen und Ratten zu befreien. So berichtet es die Sage, und die Hamelner Bürger waren froh, daß da einer kam, der der Plage Herr werden wollte, denn alle Vorräte wurden von den Ratten und Mäusen angeknabbert und es kam eine Not über die Stadt. Man sagte ihm einen Beutel Dukaten zu, und der Fremde zog mit einer Pfeife oder Schalmei durch die Straßen Hamelns. Er blies eine seltsame süßliche Melodie, Ratten und Mäuse kamen aus ihren Löchern, folgtem dem Rattenfänger in langer Reihe und ertranken alle jämmerlich in einem Fluß, zu dem er sie gelockt hatte.

Na also, sagt der Altlinke, paßt doch. Der braune Rattenfänger führt seine Anhänger ebenfalls ins Verderben, wie wir alle wissen. Aslo darf man den "Rattenfänger". - Doch hat er den Bürgern einen großen Gefallen getan, wende ich ein, jedenfalls in der Sage. Die geht übrigens noch weiter: Als aber die Bürger sich von ihrer Plage befreit sahen, reute sie der versprochene Lohn und sie verweigerten ihn dem Mann, so daß dieser verbittert wegging. Das ist ja Vertragsbruch, das ist glatter Betrug, ruft nun der Altlinke, das passiert heute ebenfalls, indem die Löhne gesenkt und Versicherungsleistungen gestrichen werden, wie wir alle wissen. - Ob er sich nun vielleicht mit dem Rattenfänger solidarisieren wolle, frage ich, während er ganz unbehaglich dreinschaut und einräumt, man müsse das überdenken, eventuell darf man den "Rattenfänger" doch nicht.

Die Sage geht übrigens noch weiter: Am 6. Juni kehrte er jedoch zurück in Gestalt eines Jägers, erschrecklichen Angesichts, mit einem roten, wunderlichen Hut und ließ, während alle Welt in der Kirche versammelt war, seine Pfeife abermals in den Gassen ertönen. Dieses Mal kamen die Kinder aus ihren Häusern, folgten dem Fremden zur Stadt hinaus in einen Berg und wurden nie wieder gesehen. Nur zwei Kinder kehrten zurück, weil sie sich verspätet hatten; von ihnen war aber das eine blind, so daß es den Ort nicht zeigen konnte, das andere stumm, so daß es nicht erzählen konnte. Ein Kinderschänder, ruft der Altlinke empört, einer, der die Kleinen lockt und dann schlimme Dinge tut, wie wir alle wissen. Den "Rattenfänger" darf man also unbedingt. - Im Mittelalter neigte man zu drastischeren Methoden als heute, erkläre ich, aber die Rachlust des Rattenfängers ist doch zu verstehen. Und außerdem kann man Kinderschänder und Nazis nicht einfach gleichsetzen.

Die Moral von der Geschichte jedenfalls ist, daß man Menschen, die eine Arbeit für einen verrichten, für diese Arbeit auch nach ihren Forderungen bezahlen soll, wenn man die Arbeit nicht selbst tun kann (oder will). Das ist immer aktuell und das darf man nicht nur, sondern muß es unbedingt, wie wir alle wissen.

Im Jahre 1284 ließ sich zu Hameln ein wunderlicher Mann sehen. Er hatte einen Rock von vielfarbigem, bunten Tuch an und gab sich für einen Rattenfänger aus, indem er versprach, gegen ein gewisses Geld die Stadt von allen Mäusen und Ratten zu befreien. So berichtet es die Sage, und die Hamelner Bürger waren froh, daß da einer kam, der der Plage Herr werden wollte, denn alle Vorräte wurden von den Ratten und Mäusen angeknabbert und es kam eine Not über die Stadt. Man sagte ihm einen Beutel Dukaten zu, und der Fremde zog mit einer Pfeife oder Schalmei durch die Straßen Hamelns. Er blies eine seltsame süßliche Melodie, Ratten und Mäuse kamen aus ihren Löchern, folgtem dem Rattenfänger in langer Reihe und ertranken alle jämmerlich in einem Fluß, zu dem er sie gelockt hatte.

Na also, sagt der Altlinke, paßt doch. Der braune Rattenfänger führt seine Anhänger ebenfalls ins Verderben, wie wir alle wissen. Aslo darf man den "Rattenfänger". - Doch hat er den Bürgern einen großen Gefallen getan, wende ich ein, jedenfalls in der Sage. Die geht übrigens noch weiter: Als aber die Bürger sich von ihrer Plage befreit sahen, reute sie der versprochene Lohn und sie verweigerten ihn dem Mann, so daß dieser verbittert wegging. Das ist ja Vertragsbruch, das ist glatter Betrug, ruft nun der Altlinke, das passiert heute ebenfalls, indem die Löhne gesenkt und Versicherungsleistungen gestrichen werden, wie wir alle wissen. - Ob er sich nun vielleicht mit dem Rattenfänger solidarisieren wolle, frage ich, während er ganz unbehaglich dreinschaut und einräumt, man müsse das überdenken, eventuell darf man den "Rattenfänger" doch nicht.

Die Sage geht übrigens noch weiter: Am 6. Juni kehrte er jedoch zurück in Gestalt eines Jägers, erschrecklichen Angesichts, mit einem roten, wunderlichen Hut und ließ, während alle Welt in der Kirche versammelt war, seine Pfeife abermals in den Gassen ertönen. Dieses Mal kamen die Kinder aus ihren Häusern, folgten dem Fremden zur Stadt hinaus in einen Berg und wurden nie wieder gesehen. Nur zwei Kinder kehrten zurück, weil sie sich verspätet hatten; von ihnen war aber das eine blind, so daß es den Ort nicht zeigen konnte, das andere stumm, so daß es nicht erzählen konnte. Ein Kinderschänder, ruft der Altlinke empört, einer, der die Kleinen lockt und dann schlimme Dinge tut, wie wir alle wissen. Den "Rattenfänger" darf man also unbedingt. - Im Mittelalter neigte man zu drastischeren Methoden als heute, erkläre ich, aber die Rachlust des Rattenfängers ist doch zu verstehen. Und außerdem kann man Kinderschänder und Nazis nicht einfach gleichsetzen.

Die Moral von der Geschichte jedenfalls ist, daß man Menschen, die eine Arbeit für einen verrichten, für diese Arbeit auch nach ihren Forderungen bezahlen soll, wenn man die Arbeit nicht selbst tun kann (oder will). Das ist immer aktuell und das darf man nicht nur, sondern muß es unbedingt, wie wir alle wissen.

Dicki - am Mo, 06. September 2004, 21:28 - Rubrik: Musik und so weiter

Die Meisten kennen wohl die Sorte Kreuzworträtsel, bei dem die Buchstaben unsortiert vorgegeben sind und man daraus das richtige Wort erkennen und eintragen muß. EGINTUZ beispielsweise. 'Zetungi'? Zutinge'? probiert das Bewußtsein und gleich murmelt das Unterbewußtsein 'Zeitung'. Oder BBEEIL. 'Ebebil'? 'Liebbe'? Nein, 'Bleibe' flüstert es in uns.

Englische Forscher haben herausgefunden, daß man jeeds Wrot keltpomt vrekhert shrcibeen und der Leesr tordztem alels lseen knan: solange Anfangs- und Endbuchstabe an ihrem Platz und die Buchstaben insgesamt richtig bleiben. Das wird man natürlich nicht tun, denn die Ablenkung des Lesers wäre doch zu groß, um noch den geäußerten Gedanken zu fassen (sofern da ein Gedanke ist) und das Schreiben wäre ein wenig mühsam. Außerdem gehen Wortspiele ebenso unter wie tatsächliche Fehler.

Beziehungsweise ließen sich dumme Mißbildungen wunderbar verschleiern: Der charismatische Sänger mit der unverwechselbaren Bluesstimme scharrte über die Jahre immer wieder andere Musiker um sich. Das klingt nun gar nicht so, als wären Musiker in Scharen in die Band Whitesnake geströmt, sondern als habe David Coverdale sie mit großer Energie (bis hin zur Androhung von Gewalt) in seine Gruppe zwingen müssen.

Aebr wer wieß: enteuvell ist es ganuseo gweseen.

Englische Forscher haben herausgefunden, daß man jeeds Wrot keltpomt vrekhert shrcibeen und der Leesr tordztem alels lseen knan: solange Anfangs- und Endbuchstabe an ihrem Platz und die Buchstaben insgesamt richtig bleiben. Das wird man natürlich nicht tun, denn die Ablenkung des Lesers wäre doch zu groß, um noch den geäußerten Gedanken zu fassen (sofern da ein Gedanke ist) und das Schreiben wäre ein wenig mühsam. Außerdem gehen Wortspiele ebenso unter wie tatsächliche Fehler.

Beziehungsweise ließen sich dumme Mißbildungen wunderbar verschleiern: Der charismatische Sänger mit der unverwechselbaren Bluesstimme scharrte über die Jahre immer wieder andere Musiker um sich. Das klingt nun gar nicht so, als wären Musiker in Scharen in die Band Whitesnake geströmt, sondern als habe David Coverdale sie mit großer Energie (bis hin zur Androhung von Gewalt) in seine Gruppe zwingen müssen.

Aebr wer wieß: enteuvell ist es ganuseo gweseen.

Dicki - am So, 05. September 2004, 20:25 - Rubrik: Musik und so weiter

Der dünne Mann (1934)

Nora probierte ihren Drink und schauderte. "Glaubst du, das könnte die 'bittere Wicke' sein, die immer in Kreuzworträtseln vorkommt?"

Dorothy sagte: "Oh, gucken Sie doch mal."

Wir guckten und sahen Shep Morelli auf uns zu kommen. Sein Gesicht hatte Dorothys Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wo es nicht eingebeult war, war es geschwollen, und seine Farbskala reichte vom tiefen Purpur rund um ein Auge bis zum blassen Rosa eines Heftpflasters am Kinn.

Er kam an unseren Tisch und beugte sich ein wenig vor, um sich mit beiden Fäusten darauf zu stützen. "Hören Sie", sagte er, "Studsy sagt, ich soll mich bei Ihnen entschuldigen."

Nora murmelte: "Alter Emily-Post-Studsy", während ich sagte: "Und?"

Morelli schüttelte den malträtierten Kopf. "Ich entschuldige mich nicht für das, was ich tue - die Leute müssen das in Kauf nehmen, oder sie müssen es bleiben lassen -, aber ich hab nichts dagegen, Ihnen zu sagen, tut mir leid, daß ich durchgedreht bin und auf sie losgeballert hab, und ich hoffe, es macht Ihnen nicht zuviel Ärger, und wenn's irgendetwas gibt, womit ich's in Ordnung bringen kann, will ich -"

"Schon gut. Setzen Sie sich hin und trinken Sie was. Das ist Mr. Morelli und das ist Miss Wynant."

Dorothy machte große und interessierte Augen.

Morelli holte einen Stuhl heran und setzte sich. "Ich hoffe, Sie tragen's mir nicht mehr nach", sagte er zu Nora.

Sie sagte: "Ich fand's lustig."

Er sah sie mißtrauisch an.

(...)

Studsy kam zu uns herüber; er brachte einen Stuhl mit. "Die haben ihm das Gesicht geliftet, was?" sagte er mit einer Kopfbewegung zu Morelli hin. Wir machten ihm Platz, und er setzte sich hin. Er grinste selbstgefällig Noras Drink und Nora an. "Ich schätze, in Ihren feinen Park-Avenue-Pinten kriegen Sie auch nichts Besseres - und hier bezahlen Sie nur fünfzig Cents fürs Gläschen."

Noras Lächeln war schwach, aber es war immerhin ein Lächeln. Unter dem Tisch stellte sie ihren Fuß auf meinen.

Hammetts letzter Roman dreht sich ganz nebenbei um die Frage, wer Wynants Sekretärin ermordet hat und wo Wynant selbst steckt. Tatsächlich treffen Nora und Nick Charles (er ist ein ehemaliger Detektiv) auf die neurotische Familie Wynant, auf den Anwalt der Familie und auf alte Bekannte aus der Unterwelt. Unter nahezu pausenlos genossenen Drinks entwickelt sich eine Komödie im Stil von Hollywood-Filmen und Broadway-Stücken. Immerhin hatten die Studios bereits Filme wie Dinner at eight und Trouble in paradise hervorgebracht. Hammett selbst arbeitete an verschiedenen Drehbüchern mit, so zum Beispiel an der Verfilmung von Der dünne Mann.

In diesem Roman hat er sich (Nick) und seine Freundin Lillian Hellman (Nora) porträtiert. Während seine Karriere nach diesem Höhepunkt allmählich endete, erblühte die Laufbahn seiner Freundin, die er förderte. Sie erlangte Bekanntheit als Autorin von Theaterstücken und wirkte am zahlreichen Drehbüchern mit.

Hammett schloß sich der kommunistischen Partei an, nahm am zweiten Weltkrieg als Redakteur einer Soldatenzeitung teil, und geriet in den 50er Jahren ins Mahlwerk des McCarthy-Tribunals. Lillian Hellman editierte nach seinem Tod die Ausgabe seiner Detektivgeschichten und veröffentlichte ausgewählte Briefe des Autors. Eine etwas zusammenhängendere und fundiertere Würdigung Hammetts ist hier in englischer Sprache nachzulesen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, einen interessanten Einblick in Leben und Werk Dashiell Hammetts gegeben zu haben.

(Ende)

Nora probierte ihren Drink und schauderte. "Glaubst du, das könnte die 'bittere Wicke' sein, die immer in Kreuzworträtseln vorkommt?"

Dorothy sagte: "Oh, gucken Sie doch mal."

Wir guckten und sahen Shep Morelli auf uns zu kommen. Sein Gesicht hatte Dorothys Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wo es nicht eingebeult war, war es geschwollen, und seine Farbskala reichte vom tiefen Purpur rund um ein Auge bis zum blassen Rosa eines Heftpflasters am Kinn.

Er kam an unseren Tisch und beugte sich ein wenig vor, um sich mit beiden Fäusten darauf zu stützen. "Hören Sie", sagte er, "Studsy sagt, ich soll mich bei Ihnen entschuldigen."

Nora murmelte: "Alter Emily-Post-Studsy", während ich sagte: "Und?"

Morelli schüttelte den malträtierten Kopf. "Ich entschuldige mich nicht für das, was ich tue - die Leute müssen das in Kauf nehmen, oder sie müssen es bleiben lassen -, aber ich hab nichts dagegen, Ihnen zu sagen, tut mir leid, daß ich durchgedreht bin und auf sie losgeballert hab, und ich hoffe, es macht Ihnen nicht zuviel Ärger, und wenn's irgendetwas gibt, womit ich's in Ordnung bringen kann, will ich -"

"Schon gut. Setzen Sie sich hin und trinken Sie was. Das ist Mr. Morelli und das ist Miss Wynant."

Dorothy machte große und interessierte Augen.

Morelli holte einen Stuhl heran und setzte sich. "Ich hoffe, Sie tragen's mir nicht mehr nach", sagte er zu Nora.

Sie sagte: "Ich fand's lustig."

Er sah sie mißtrauisch an.

(...)

Studsy kam zu uns herüber; er brachte einen Stuhl mit. "Die haben ihm das Gesicht geliftet, was?" sagte er mit einer Kopfbewegung zu Morelli hin. Wir machten ihm Platz, und er setzte sich hin. Er grinste selbstgefällig Noras Drink und Nora an. "Ich schätze, in Ihren feinen Park-Avenue-Pinten kriegen Sie auch nichts Besseres - und hier bezahlen Sie nur fünfzig Cents fürs Gläschen."

Noras Lächeln war schwach, aber es war immerhin ein Lächeln. Unter dem Tisch stellte sie ihren Fuß auf meinen.

Hammetts letzter Roman dreht sich ganz nebenbei um die Frage, wer Wynants Sekretärin ermordet hat und wo Wynant selbst steckt. Tatsächlich treffen Nora und Nick Charles (er ist ein ehemaliger Detektiv) auf die neurotische Familie Wynant, auf den Anwalt der Familie und auf alte Bekannte aus der Unterwelt. Unter nahezu pausenlos genossenen Drinks entwickelt sich eine Komödie im Stil von Hollywood-Filmen und Broadway-Stücken. Immerhin hatten die Studios bereits Filme wie Dinner at eight und Trouble in paradise hervorgebracht. Hammett selbst arbeitete an verschiedenen Drehbüchern mit, so zum Beispiel an der Verfilmung von Der dünne Mann.

In diesem Roman hat er sich (Nick) und seine Freundin Lillian Hellman (Nora) porträtiert. Während seine Karriere nach diesem Höhepunkt allmählich endete, erblühte die Laufbahn seiner Freundin, die er förderte. Sie erlangte Bekanntheit als Autorin von Theaterstücken und wirkte am zahlreichen Drehbüchern mit.

Hammett schloß sich der kommunistischen Partei an, nahm am zweiten Weltkrieg als Redakteur einer Soldatenzeitung teil, und geriet in den 50er Jahren ins Mahlwerk des McCarthy-Tribunals. Lillian Hellman editierte nach seinem Tod die Ausgabe seiner Detektivgeschichten und veröffentlichte ausgewählte Briefe des Autors. Eine etwas zusammenhängendere und fundiertere Würdigung Hammetts ist hier in englischer Sprache nachzulesen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, einen interessanten Einblick in Leben und Werk Dashiell Hammetts gegeben zu haben.

(Ende)

Dicki - am Mi, 18. August 2004, 0:07 - Rubrik: Musik und so weiter

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Dashiell Hammett, 1894 geboren, hatte sich von 1908 bis 1914 mit verschiedensten Jobs durchgeschlagen, ehe er Detektiv bei Pinkerton's wurde und bis etwa 1921 blieb. Zu der Zeit lebte er in San Francisco und begann neben neuerlichen Jobs zu schreiben. Die Veröffentlichungen seiner Geschichten ab 1923 (vornehmlich in Black Mask) ermöglichten ihm allmählich, ganz vom Schreiben zu leben. Berichtigung zu Teil I und II: auch seine ersten beiden Romane erschienen zunächst in Episodenform im Black Mask Magazin. Es folgten drei weitere Kurzgeschichten mit dem namenlosen Detektiv.

Der Malteser Falke (1930)

Dieser, sein dritter Roman machte ihn berühmt und wurde 1941 von John Huston verfilmt. Und hier meine Besprechung des Buches. Mit seinen langen Dialogen kommt der Roman einem Theaterstück nahe.

Der gläserne Schlüssel (1931)

Ned Beaumont leerte sein Seidel und ließ die Vorderbeine seines Stuhls auf den Boden kommen. "Ich hab dir ja gesagt, es hätte keinen Zweck", sagte er. "Mach's halt auf deine Tour. Bleib bei der Ansicht, daß, was für die Fifth Avenue gut genug war, auch überall sonst gut genug ist."

In Madvigs Stimme war etwas von Groll und etwas von Unterwürfigkeit, als er fragte: "Als Politiker bin ich für dich keine sehr imponierende Erscheinung, Ned, was?"

Jetzt wurde Ned Beaumonts Gesicht rot. Er sagte: "Das habe ich nicht gesagt, Paul."

"Aber darauf läuft es hinaus, oder?" beharrte Madvig.

"Nein, aber ich meine, du hast dich diesmal reinlegen lassen. Zuerst läßt du dich von den Henrys beschwatzen, den Senator zu unterstützen. Dabei hattest du grad da die Chance, einen Feind, der schon in der Ecke war, endgültig zu erledigen, aber leider hatte dieser Feind zufällig eine Tochter und eine gesellschaftliche Position und was weiß ich was sonst noch, und darum bist du - "

"Schluß, Ned", knurrte Madvig.

Aus Ned Beaumonts Gesicht wich jeder Ausdruck. Er stand auf und sagte, "Tja, ich muß mich dann auf die Socken machen", und wandte sich zur Tür.

Im Kern geht es um die zerfallende Freundschaft zweier Männer und um eine beginnende Liebe. Doch die Geschichte beginnt mit einem Mord - oder war es ein Unfall? In der kleinen Stadt stehen Wahlen bevor und zwei Interessengruppen konkurrieren um die fette Beute der Ämter und korrupten Geschäfte. Es ist eine Art Rückkehr nach dem Peaceville aus "Rote Ernte", aber auf höherem Niveau. Hammetts Kunstgriff ist es, eine intelligente und integre Gestalt - Ned Beaumont - in eine der beiden Gruppen zu setzen und die Zustände von innen zu schildern.

Der gläserne Schlüssel der Freundschaft ist das Vertrauen, und er zerbricht; zerbricht ebenfalls im Traum der Tochter des Senators, mit der Beaumont in eine ungewisse Zukunft nach New York aufbricht. Sein vierter Roman erzählt auch von Hammetts romantischen Sehnsüchten und seinen Hoffnungen. Er ist nach Hollywood gezogen und lernt dort Lillian Hellman kennen, mit der er bis zu seinem Tode 1961 zusammenbleibt.

(wird fortgesetzt)

Der Malteser Falke (1930)

Dieser, sein dritter Roman machte ihn berühmt und wurde 1941 von John Huston verfilmt. Und hier meine Besprechung des Buches. Mit seinen langen Dialogen kommt der Roman einem Theaterstück nahe.

Der gläserne Schlüssel (1931)

Ned Beaumont leerte sein Seidel und ließ die Vorderbeine seines Stuhls auf den Boden kommen. "Ich hab dir ja gesagt, es hätte keinen Zweck", sagte er. "Mach's halt auf deine Tour. Bleib bei der Ansicht, daß, was für die Fifth Avenue gut genug war, auch überall sonst gut genug ist."

In Madvigs Stimme war etwas von Groll und etwas von Unterwürfigkeit, als er fragte: "Als Politiker bin ich für dich keine sehr imponierende Erscheinung, Ned, was?"

Jetzt wurde Ned Beaumonts Gesicht rot. Er sagte: "Das habe ich nicht gesagt, Paul."

"Aber darauf läuft es hinaus, oder?" beharrte Madvig.

"Nein, aber ich meine, du hast dich diesmal reinlegen lassen. Zuerst läßt du dich von den Henrys beschwatzen, den Senator zu unterstützen. Dabei hattest du grad da die Chance, einen Feind, der schon in der Ecke war, endgültig zu erledigen, aber leider hatte dieser Feind zufällig eine Tochter und eine gesellschaftliche Position und was weiß ich was sonst noch, und darum bist du - "

"Schluß, Ned", knurrte Madvig.

Aus Ned Beaumonts Gesicht wich jeder Ausdruck. Er stand auf und sagte, "Tja, ich muß mich dann auf die Socken machen", und wandte sich zur Tür.

Im Kern geht es um die zerfallende Freundschaft zweier Männer und um eine beginnende Liebe. Doch die Geschichte beginnt mit einem Mord - oder war es ein Unfall? In der kleinen Stadt stehen Wahlen bevor und zwei Interessengruppen konkurrieren um die fette Beute der Ämter und korrupten Geschäfte. Es ist eine Art Rückkehr nach dem Peaceville aus "Rote Ernte", aber auf höherem Niveau. Hammetts Kunstgriff ist es, eine intelligente und integre Gestalt - Ned Beaumont - in eine der beiden Gruppen zu setzen und die Zustände von innen zu schildern.

Der gläserne Schlüssel der Freundschaft ist das Vertrauen, und er zerbricht; zerbricht ebenfalls im Traum der Tochter des Senators, mit der Beaumont in eine ungewisse Zukunft nach New York aufbricht. Sein vierter Roman erzählt auch von Hammetts romantischen Sehnsüchten und seinen Hoffnungen. Er ist nach Hollywood gezogen und lernt dort Lillian Hellman kennen, mit der er bis zu seinem Tode 1961 zusammenbleibt.

(wird fortgesetzt)

Dicki - am So, 15. August 2004, 21:35 - Rubrik: Musik und so weiter

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen